Menu

教学方案

教学方案

最新资讯

最新资讯

近日,华中科技大学党委宣传部一行,从九省通衢的武汉,抵达群山环抱的西柏坡,在西柏坡干部学院开启了一场为期数天的西柏坡红色培训。此行,他们并非仅仅为了追溯一段光辉历史,更是带着一个具体的思考:在信息爆炸、众声喧哗的当下,党的声音如何能像革命年代那样,精准、有力、不打折扣地“抵达”每一位师生?

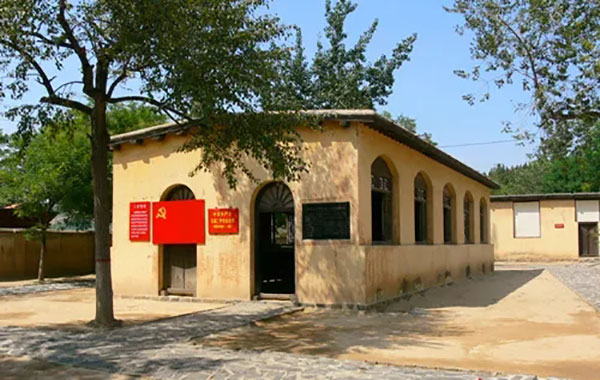

此次西柏坡党员教育的课堂,设在了那段“新中国从这里走来”的时空坐标中。与以往聚焦于宏观决策的视角不同,本次培训引导学员们将目光投向了历史进程中的一个微观环节——电报收发。在西柏坡中共中央旧址军委作战室,那间被誉为“世界上最小的指挥部”的土坯房里,三张桌子、一部电话、两幅地图、三台电台,构成了指挥三大战役的神经中枢。据《中共中央移驻西柏坡前后》等史料记载,就是在这里,党中央发出了多达197封的电报,指挥着全国战场。

这个历史细节,被华中科大的宣传骨干们敏锐地捕捉,并进行了极具现实意义的解读。他们看到的,不仅是指挥者的雄才大略,更是一套高效、精准、纪律严明的“信息传达与执行系统”。在嘈杂的无线电波中,在敌我信号交错干扰的环境下,一封封关乎战争胜负的电报,为何能跨越千山万水,准确无误地被前方指挥员接收,并被不折不扣地执行?这背后,是全党全军对中央权威的绝对维护,是对每一道“指令”深刻理解后的坚决执行,是一套确保“使命必达”的闭环机制。

这一发现,与高校宣传思想工作面临的挑战形成了深刻的映照。在西柏坡红色培训的研讨环节,学员们热烈讨论:在今天的校园里,党委的决策部署、学校的改革思路,如何在复杂的舆论场中穿透噪音、直抵人心?如何避免政策在传达过程中出现“信号衰减”或“理解偏差”?西柏坡的“电报精神”启示他们,宣传工作者不能只满足于“信息发出”,更要确保“指令抵达”。这要求他们必须提升自身的政治判断力与业务精准度,成为可靠的信息“发射台”;同时,要构建起覆盖全面、反应灵敏的传播网络,如同当年的电台网络一般,确保党的声音在校园的每一个角落都能被清晰“接收”和“执行”。

这次西柏坡党员教育,是一次从历史方法论中汲取现实力量的尝试。当学员们站在当年电台“嘀嗒”作响的地方,仿佛听到了那种对执行力极致追求的呼唤。他们认识到,新时代的高校宣传思想工作,同样是一场需要极致执行力的“战役”。从西柏坡带回的,不仅是对“两个务必”的重温,更是一套关于“如何有效传播与落实”的深层方法论——确保党的创新理论、学校的育人理念,能像七十多年前那决定中国命运的电波一样,精准、有力地抵达最终端。

作者:李老师